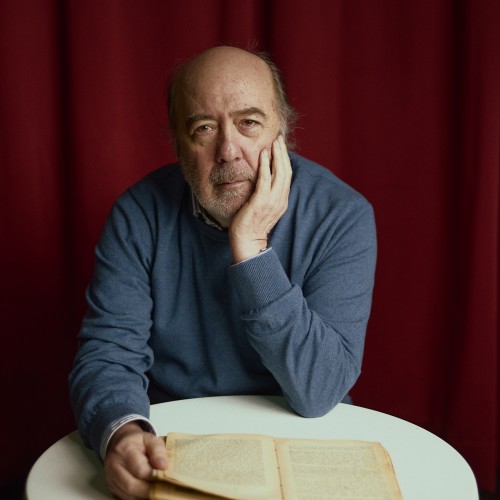

Nato a Lecce e vissuto a Specchia, lo scrittore Stefano Cazzato oggi vive e lavora Roma dove insegna al Liceo G. Carducci. Collabora con diverse riviste ed è autore di raccolte di aforismi e saggi filosofici.

Ha ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali tra cui in ottobre a Bari il Premio Seneca di filosofia contemporanea. Da pochi giorni è nelle librerie il suo ultimo libro, “Gli amanti. Discorsi dal Liside di Platone, Il Convivio editore”, il quinto dedicato al filosofo greco.

Come mai questa prevalenza di Platone nei suoi scritti?

Platone sosteneva che il sofista è inafferabile. Ho sempre pensato invece che inafferrabile fosse proprio lui, il filosofo, che in parte ha scritto il suo pensiero, rendendolo pubblico, e in parte lo ha nascosto affidandolo all’oralità di una setta segreta. Inoltre nei suoi oltre trenta dialoghi il suo punto di vista cambia, dagli esordi socratici, segnati dal logos, a posizioni via via più mitiche e mistiche.

Il grande Giorgio Colli lo ha definito una Sfinge e prima di lui Nietzsche aveva insisito su questa natura cangiante e atopica della sua filosofia. In ogni libro cerco di afferrare un pezzo, un aspetto di Platone, fermo restando la difficoltà di avere uno sguardo d’insieme definitivo. Platone, come del resto la filosofia, è una questione aperta.

I suoi libri partono da singoli dialoghi per allargarsi, attraverso Platone, a tematiche generali. Dal Liside e attraverso il Fedro e il Simposio qui analizza il concetto dell’amore, con molti riferimenti contemporanei.

Certo, Gli amanti è un libro di filosofia antica, ma anche, appunto, contemporanea. Antica nella misura in cui sto, devo stare al testo e non posso prescinderne; il testo definisce i confini dell’interpretazione che non può mai essere arbitraria. Contemporanea perché mi sforzo di leggere Platone a partire da sensibilità e punti di vista diversi, soprattutto novecenteschi, e non solo filosofici.

Ad esempio una novità importante dei miei lavori è quella di considerare i dialoghi come testi essenzialmente letterari, e di servirmi quindi nell’interpretazione di un sapere anche narratologico.

A proposito di novità, è stato scritto molto sull’amore platonico. In cosa il suo libro si differenzia da altri del genere?

Gli amanti un’esplorazione del sentimento amoroso condotta sul filo di una dialettica sottile: quella tra logos e mithos, tra razionalità apollinea e vertigini dionisiache, tra aneliti spirituali e bisogni terreni, tra sublimazione ed eros. Mette a nudo una tensione, non un oggetto, una dinamica fluida e non una sostanza semplice.

Può spiegare meglio cosa intende per tensione?

L’amore non è un oggetto che si possa indagare e illuminare una volta per tutte e tramite una sola disciplina.

Platone questo lo sapeva bene e infatti nel Simposio fa intervenire in una sorta di tavola rotonda diversi personaggi che parlano dell’amore da un’angolazione particolare, la propria.

Il discorso amoroso è affidato alla poesia, alla scienza, all’arte, alla filosofia, alla retorica, alla medicina, alla psicologia, prima di far entrare in campo la religiosità con l’apparizione della sacerdotessa Diotima di Mantinea: è a lei, più che a Socrate, che tocca dire che cos’è amore. In ogni caso nessuna lettura è esaustiva ed esclude l’altra.

Ma il suo libro la dice una parola definitiva su questo sentimento così ambiguo?

Gli amanti è, a mio a parere, un libro profondamente filosofico perché espone la filosofia al rischio del fallimento e del silenzio quando, di fronte a temi alti e scivolosi, è impossibilitata a dire come stanno effettivamente le cose e a pronunciare una parola definitiva. Del resto la filosofia è eterno movimento, stato di febbrile agitazione sul piano esistenziale e di costante indagine sul piano conoscitivo.

E infatti, sempre nel Simposio, a conti fatti, quando la discussione sembra ormai conclusa, arriva nella casa di Agatone, Alcibiade, l’innamorato in carne e ossa, il futuro condottiero, ora giovane di belle speranze, letteralmente invasato di Socrate: in questa scena finale tra sedotto e seduttore, che scombina l’equilibrio dialettico raggiunto, la questione del “che cos’è” viene ulteriormente riaperta.

Nato a Lecce e vissuto a Specchia, lo scrittore Stefano Cazzato oggi vive e lavora Roma dove insegna al Liceo G. Carducci. Collabora con diverse riviste ed è autore di raccolte di aforismi e saggi filosofici.

Ha ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali tra cui in ottobre a Bari il Premio Seneca di filosofia contemporanea. Da pochi giorni è nelle librerie il suo ultimo libro, “Gli amanti. Discorsi dal Liside di Platone, Il Convivio editore”, il quinto dedicato al filosofo greco.

Come mai questa prevalenza di Platone nei suoi scritti?

Platone sosteneva che il sofista è inafferabile. Ho sempre pensato invece che inafferrabile fosse proprio lui, il filosofo, che in parte ha scritto il suo pensiero, rendendolo pubblico, e in parte lo ha nascosto affidandolo all’oralità di una setta segreta. Inoltre nei suoi oltre trenta dialoghi il suo punto di vista cambia, dagli esordi socratici, segnati dal logos, a posizioni via via più mitiche e mistiche.

Il grande Giorgio Colli lo ha definito una Sfinge e prima di lui Nietzsche aveva insisito su questa natura cangiante e atopica della sua filosofia. In ogni libro cerco di afferrare un pezzo, un aspetto di Platone, fermo restando la difficoltà di avere uno sguardo d’insieme definitivo. Platone, come del resto la filosofia, è una questione aperta.

I suoi libri partono da singoli dialoghi per allargarsi, attraverso Platone, a tematiche generali. Dal Liside e attraverso il Fedro e il Simposio qui analizza il concetto dell’amore, con molti riferimenti contemporanei.

Certo, Gli amanti è un libro di filosofia antica, ma anche, appunto, contemporanea. Antica nella misura in cui sto, devo stare al testo e non posso prescinderne; il testo definisce i confini dell’interpretazione che non può mai essere arbitraria. Contemporanea perché mi sforzo di leggere Platone a partire da sensibilità e punti di vista diversi, soprattutto novecenteschi, e non solo filosofici.

Ad esempio una novità importante dei miei lavori è quella di considerare i dialoghi come testi essenzialmente letterari, e di servirmi quindi nell’interpretazione di un sapere anche narratologico.

A proposito di novità, è stato scritto molto sull’amore platonico. In cosa il suo libro si differenzia da altri del genere?

Gli amanti un’esplorazione del sentimento amoroso condotta sul filo di una dialettica sottile: quella tra logos e mithos, tra razionalità apollinea e vertigini dionisiache, tra aneliti spirituali e bisogni terreni, tra sublimazione ed eros. Mette a nudo una tensione, non un oggetto, una dinamica fluida e non una sostanza semplice.

Può spiegare meglio cosa intende per tensione?

L’amore non è un oggetto che si possa indagare e illuminare una volta per tutte e tramite una sola disciplina.

Platone questo lo sapeva bene e infatti nel Simposio fa intervenire in una sorta di tavola rotonda diversi personaggi che parlano dell’amore da un’angolazione particolare, la propria.

Il discorso amoroso è affidato alla poesia, alla scienza, all’arte, alla filosofia, alla retorica, alla medicina, alla psicologia, prima di far entrare in campo la religiosità con l’apparizione della sacerdotessa Diotima di Mantinea: è a lei, più che a Socrate, che tocca dire che cos’è amore. In ogni caso nessuna lettura è esaustiva ed esclude l’altra.

Ma il suo libro la dice una parola definitiva su questo sentimento così ambiguo?

Gli amanti è, a mio a parere, un libro profondamente filosofico perché espone la filosofia al rischio del fallimento e del silenzio quando, di fronte a temi alti e scivolosi, è impossibilitata a dire come stanno effettivamente le cose e a pronunciare una parola definitiva. Del resto la filosofia è eterno movimento, stato di febbrile agitazione sul piano esistenziale e di costante indagine sul piano conoscitivo.

E infatti, sempre nel Simposio, a conti fatti, quando la discussione sembra ormai conclusa, arriva nella casa di Agatone, Alcibiade, l’innamorato in carne e ossa, il futuro condottiero, ora giovane di belle speranze, letteralmente invasato di Socrate: in questa scena finale tra sedotto e seduttore, che scombina l’equilibrio dialettico raggiunto, la questione del “che cos’è” viene ulteriormente riaperta.

https://it.linkedin.com/in/antonio-stornaiolo-25974b21

Intervista allo scrittore salentino Stefano Cazzato

scrittore scrittore scrittore scrittore

scrittore scrittore scrittore scrittore

© Riproduzione riservata